Claudio Ballestracci, artista visivo e scenografo

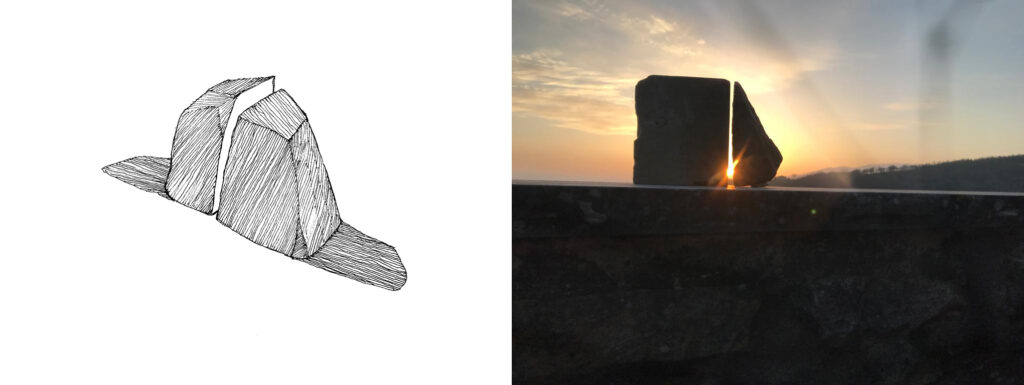

Il semplice gesto di raccogliere la luce attraverso una fessura, la distanza perfetta.

performance di restituzione laboratoriale, con Claudio Ballestracci, musica di Andrea Biagioli

Testi all’arrivo: ogni artista, sollecitato/a dal testo Sfidare la fede, di Emmanuele Curti, ha contribuito con una raccolta di riflessioni, proprie e/o di altri autori, prima dell’arrivo in residenza.

APPUNTI SPARSI

Fede, pandemia e altre quisquilie

Fede, pandemia e altre quisquilie

Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo: questa è la scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo. San Francesco

Credo che oggi più che mai l’Artista abbia questa missione para-religiosa da compiere: mantenere accesa la fiamma di una visione interiore di cui l’opera d’arte sembra essere, per il profano, la traduzione più fedele.

Marcel Duchamp

Influenzato dai ricordi di Emmanuele Curti attorno agli anni remoti del catechismo aggiungo una breve descrizione riguardo ai primi dubbi.

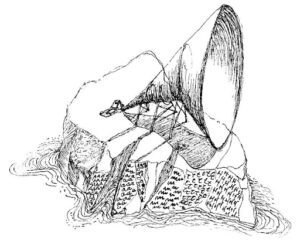

Una porzione d’ala, un ritaglio sottratto alla natura e all’angelo: dalla natura, le piume; dall’angelo, il simbolo. Quando avevo sette, otto anni e frequentavo l’oratorio, l’immagine dell’angelo custode era per me qualcosa di astratto e, insieme, tangibile: una figura complessa, decisamente poco naturale, che mi destava, seppure inconsapevolmente, qualche sospetto. Difficile pensarlo con le ali: le piume che spuntano da un corpo molto simile a quello umano erano, forse, i primi indizi di una grave anomalia. Il mio angelo era semmai un altro me stesso, che stava nell’ombra e mi seguiva senza tregua. Mi venivano, poi, altri dubbi su che cosa mai facesse durante le ore notturne o quando andavo al gabinetto – oppure mi tormentavo pensando di non essere mai veramente solo. Un’altra figura ricorrente era l’immagine di un nucleo luminoso sospeso a mezz’aria, composto di piume bianchissime, quasi trasparenti, probabile icona mutuata dalla visione di dipinti o affreschi catturati dalla retina in qualche santuario o parrocchia della provincia di Milano dove vivevo: un oggetto volante più vicino alla mia relazione con l’anima, che “notoriamente” alberga nel petto oppure appena sopra le spalle. Vero è che le due visioni si confondono e sovrappongono nel ricordo.

Qualche anno fa ho ritrovato l’idea di questa “collocazione” fisica in una piccola frase dispersa in un libro di Antonio Tabucchi, là dove evoca l’“Ode marittima” di Alvaro de Campos (Pessoa) e il “volano che ruota nel petto” del poeta – la mia ibrida creatura celeste.

Nel periodo dell’esilio forzato, non ho quasi avuto il tempo necessario per ragionare sulla vicenda pandemica in sé. Ho invece dovuto affrontare la chiusura dei musei cercando soluzioni pratiche per rendere fruibile il patrimonio o le mostre allestite al loro interno. Per questo mi trovo a raccogliere materiale un po’ confusamente, affidandomi all’istinto.

L’occasione di appuntare lo sterminato, personale argomento di fede, trasforma la mano in uno strumento rabdomantico che brandisce libri apparentemente fuori tema.

Quasi tutti i volumi, in qualche regione del testo, portano con sé un ossessione, una sfida, a volte una dissoluzione, spesso un mistero. La parte misterica del reparto figurativo è sopraggiunta tanto tempo fa da Joseph Cornell (1) che poi si è evoluta nelle galassie di altri autori. Ma l’incipit è arrivato da una scatola di Cornell. Il titolo di questo lavoro era Hotel du Nord dove, se ricordo bene, una piccola colonna in legno dipinto nascondeva qualcosa; impossibile vedere oltre l’ostacolo. Questo dettaglio osservato dalla pagina di un catalogo, mi ha spinto, alla prima occasione, a prendere un treno e raggiungere Torino dove quest’opera era temporaneamente esposta. Nonostante potessi girarci attorno o avvicinarmi vertiginosamente, il vetro e la colonna non consentivano lo svelamento dell’immagine. Un piccolo “insignificante” dettaglio deraglia l’ingenua linearità della “risoluzione” del caso.

Un film: A Comédia de Deus di João César Monteiro. (2)

Appartiene alla “Trilogia di Deus”, tre film, Recordações da Casa Amarela (1989), A Comédia de Deus (1995), As Bodas de Deus (1998), legati fra loro dalla presenza di un unico protagonista: João de Deus. Interpretato da João César Monteiro stesso e costruito sulle sue manie e ossessioni, de Deus è il suo doppio iperbolico […] Il nome deriva da quello di un santo, João de Deus (1495-1550), dedito alla cura e all’assistenza di poveri e diseredati che, prima di giungere a santità, venne internato come folle. Allo stesso modo, nella trilogia, la narrazione dà conto di ascese e cadute, di un percorso accidentato verso una santità laica che conduce il personaggio ad un miglioramento sostanziale del proprio “senso” nel mondo e verso sé stesso […] João de Deus è un personaggio caratterizzato da una profonda necessità al rito, ogni sua azione è infatti frutto di un rituale tanto personale quanto universale di ascetica elevazione spirituale. Egli è idealista e spirituale, religioso ma laico, appare come un sacerdote di una religione personale che attraverso il continuo affinamento dei propri riti riesce a entrare in sintonia con l’esistenza e gli uomini (soprattutto le donne). […]

Recensione estratta da João César Monteiro, l’iconoclasta di Alessio Galbiati www.uzak.it

Trimestrale online di cultura cinematografica

Malgrado le molteplici affinità con il tema della fede sono particolarmente attratto dall’atteggiamento di elegante distanza che il protagonista interpone tra sé e le persone o le cose; nonostante la lussureggiante offerta di tanta bellezza (le donne) e le appetitose prelibatezze disposte sulla tavola João non tocca nulla: contempla, conversa, osserva, sfiora forse. Un desiderio portato al massimo grado conforme a un rituale insolito o poco frequentato, accompagnandoci con garbo sul limitare del precipizio.

Centro-città, centro vuoto

[…] La città di cui parlo (Tokyo) presenta questo paradosso prezioso: essa possiede si un centro, ma questo centro è vuoto. Tutta la città ruota intorno a un luogo che è assieme interdetto e indifferente, dimora mascherata dalla vegetazione, difesa da fossati d’acqua, abitata da un imperatore che non si vede mai, cioè, letteralmente, da non si sa chi. Quotidianamente, con la loro andatura rapida, energica, spedita come la traiettoria di un proiettile, i taxi evitano questo cerchio la cui cima bassa, forma visibile dell’invisibile, nasconde il “nulla” sacro. Una delle due città più potenti del mondo moderno è dunque costruita attorno ad un anello opaco di muraglie, d’acque, di tetti e di alberi, il cui centro stesso non è altro che un’idea evaporata, che sussiste non per irradiare qualche potere, ma per offrire a tutto il movimento urbano il sostegno del proprio vuoto centrale, obbligando la circolazione a una deviazione perpetua. In questo modo, a quel che si dice, l’immaginario si dispiega circolarmente, per corsi e ricorsi, intorno a un soggetto vuoto.

Estratto da L’impero dei segni di Roland Barthes

Un libro La conquista dell’inutile con dentro un film, Fitzcarraldo di Werner Herzog, un’impresa maestosa, bellissima e “inutile”.

Una solitudine troppo rumorosa di Bohumil Hrabal, una specie di faro, una missione imperturbabile del professionista della distruzione dei libri.

Picnic sul ciglio della strada di Arkadi e Boris Strugatzki da cui Andrej Tarkovskij a tratto il suo Stalker.

Scolpire il tempo di Andrej Tarkovskij

Appunti di varia consonanza. Mi sono scoperto, solo di recente, di avere fiducia nel mio operato ma è diverso dal dichiarare di avere fiducia in me stesso. L’oggetto al quale stai lavorando guida la tua mano portandoti altrove, così con la scrittura; schiarisce, domina, trascina.

Conversazioni di Maurice Merleau Ponty

[…] E qui per la prima volta ci imbattiamo nell’idea che l’uomo non è uno spirito e un corpo, ma uno spirito con un corpo, e che egli accede alla verità delle cose solo perché il suo corpo è come conficcato in esse.

Mi sono imbattuto in un volume scritto da un amico da cui ho tratto le due citazioni in esergo.

Il libro di Roberto Barbanti Francesco d’Assisi e Marcel Duchamp nasce come provocazione poetica.

Ne trascrivo alcune parti:

[…] Com’è possibile unire il messaggio popolare e l’entusiasmo folgorante che generò Francesco nell’universo religioso del XIII secolo ed il distacco lontano, all’apparenza elitario, della proposta artistica duchampiana di sette secoli dopo? La passione semplice e premurosa dell’uomo scalzo e santo, alla precisione celebrale del giocatore di scacchi e dell’artista concettuale. […] Sintetizzando in forma estremamente concisa, direi che Duchamp e Francesco rappresentano i due poli, necessari e complementari, di un pensiero o di una prassi che si sottrae e si oppone ad una logica funzionale. Essi sono, infatti, portatori di una dinamica del senso e del senso della bellezza.

[…] Francesco si rivolge e parla al mondo direttamente, senza mediazioni, contemplandolo amorevolmente e lodandolo per ciò che è: nella sua sensualità immediata e in un rapporto estetico ed estatico senza interposizioni. In questa dinamica lo fa emergere alla coscienza, lo sottrae all’inanimato, all’altro da sé, per donarcelo nella sua autonomia e identità radicale, mostrandocene però, al contempo, la relazione d’implicazione reciproca che ad esso ci lega. Dando anima a tutta l’estensione del creato, Francesco ci fa comprendere il nesso inscindibile che a questi ci unisce e rispetto al quale non possiamo che riferirci per determinarci. In questo modo ci porta ad una relazione di amore e rispetto con gli altri essenti non basata sulla paura o l’utilità, ma bensì sulla coscienza di un inevitabile legame di continuità ontologica e dunque di fratellanza con tutto ciò che dell’universo è parte.

Un’estetica dunque che è anche ed immediatamente dimensione etica. Un’etica che è anche apertura estetica poiché a questa dimensione è intimamente legata e di questa si nutre.

Riprendere contatto direttamente con le cose e gli esseri che ci circondano e a cui apparteniamo, non più di una logica statica e codificata o in una visione strumentale e distaccata, ma in una disponibilità benevola, intima e pura. Capirne la bellezza, cioè percepirne le modalità d’essere, la forza intrinseca, in uno sguardo disinteressato e capace di dialogo. Una relazione che si costituisce non nella mediazione delle rappresentazioni datene, ma nella riscoperta, costantemente rinnovata, di quella immediatezza, ricca di significati, che è il contatto empatico.

Duchamp, come Francesco, non si compiace dei formalismi, ma denuncia, in un momento cruciale dell’Occidente laddove ogni cosa tende a divenire rappresentazione quantificata, mercificata e tendenzialmente “pre-figurata”, l’invadenza delle immagini ed il loro svuotamento. Il giudizio estetico e le categorie che lo compongono, perdono di contenuto divenendo espressione e legittimazione di una dinamica invasiva, puramente fisica, di impatto sensoriale e di superficie. Da qui il suo ready made , oggetto concepito non per lo sguardo ma per lo spirito: “opera” che fa precipitare il discorso estetico in un ambito etico e che riconduce l’arte all’esistenza e all’esistente. […] Duchamp contrariamente a quanto gli viene attribuito, non ha un atteggiamento iconoclasta, è invece il fautore di un estetica non sottomessa alla dimensione tecnica, colui che cerca di legare nuovamente la percezione alla “fiamma di una visione interiore”.

[…] In una conferenza, rimasta famosa, Heiddeger concludeva dicendo che alla logica imperante della tecnica, si potevano fruttuosamente opporre due cose: “l’abbandono” e “lo spirito aperto al segreto”.

[…] Potremmo parlare, forse, di un‘estetica relazionale come hanno da tempo proposto alcune teoriche femministe. Di un’arte per “artisti senza opere” o ancora, di un’opera che è gesto poetico: “il gesto della parola” secondo i termini di Jacques Donguy. Per quanto mi riguarda preferisco parlare di una posizione “po-etica”, vale a dire un ‘est-etica che legittima una dimensione artistico esistenziale del non aggiungere.

Una visione più incline al sottrarre. In questo caos proliferante d’immagini è forse preferibile non accumularne altre. […] Si tratta dunque di ribadire la necessità di anima e spirito e della loro centralità, dentro e al di là di ogni fare e produrre, o forse di dare voce ad una nuova forma “d’utopia silenziosa”, come l’ha chiamata Claire Fagnart. Un’est-etica del silenzio che non significa e non vuole significare rinuncia o sottomissione, ma al contrario apertura al mondo in una visione rinnovata, o ancora, più semplicemente, una breve pausa nella dinamica iperproduttiva che ci sommerge tutti.

Andrej Tarkvsky e Federico Fellini nelle due opere che ci appaiono come testamento ultimo, fanno pronunciare agli attori in chiusura dei loro film queste parole definitive: tacere, fare silenzio.

1 Joseph Cornell (Nyack, 24 dicembre 1903 – 29 dicembre 1972) è stato un artista statunitense, scultore ma soprattutto pioniere dell’assemblaggio, del cinema sperimentale e del found footage; sebbene non abbia mai abbracciato “ufficialmente” il movimento, è considerato l’esponente americano più importante del surrealismo.